Vier Wanderfreundinnen – eine Woche „Wander- und Entdeckungsurlaub“ auf El Hierro

Freitag, 10. März 2006

9.10 Uhr waren wir wieder abfahrtsbereit. Über Valverde, mit einem Stopp an Hoya de El Pino, einem wunderschönen Picknickplatz in einem Vulkankrater, umrankt von Farnen und Gagel- und Lorbeerbäumen, über Frontera gelangten wir problemlos nach Sabinosa. ,

Nach nur einmal Fragen fanden wir den richtigen Einstieg zu unserem Aufstieg.

Furios, anders lässt sich dieser Weg nicht beschreiben. Steilst auf groben Steinplatten durch dschungelartiges Grün stapften wir 3/4 Stunde bergauf. Dann siegte die Einsicht: bei einer Wanderfreundin machten die Knie Probleme und die andere dachte mit Schrecken an den Rückweg, zudem krochen dicke, dunklen Wolken auf uns zu. An einem lauschigen Plätzchen „Descansado“ aßen wir die mitgebrachten Mandarinen und Wasser hatten wir auch noch reichlich.

Wesentlich bequemer fuhren wir mit dem Wagen nach Pozo de Salud und besichtigten das Heilbad. Schon im Jahre 1830 hatte ein Arzt und Pharmazeut Dr. Leandro Pérez die Heilkraft des Wassers entdeckt. Bei einer Epidemie in Sabinosa blieben diejenigen verschont, die ihr Wasser aus dem meernahen Brunnen holten. Nach mehreren Analysen im Lauf der Jahre ergab sich ein hoher Gehalt an Bikarbonaten und diversen Mineralien. 1949 erklärte es auch die spanische Regierung offiziell zum Heilwasser.

Im neuen Balneario wird noch mit dem Wasser gekurt, obwohl auch der moderne Badebetrieb die Rätsel um dessen Eigenschaften bisher nicht hat lösen können. Hier wird es vor allem zur äußerlichen Anwendung empfohlen: bei Hautkrankheiten, außerdem zur Behandlung von Arthroseleiden und rheumatischen Beschwerden.

Zitat aus dem Reiseführer: „Wer nicht krank, aber gut bei Kasse ist, kann einen Aufenthalt hier auch einfach zur Entspannung und Erholung nutzen.“

Wir suchten noch das Ethnografische Museum, fanden es auch und mussten feststellen, obwohl es erst 13.20 Uhr war und bis 14 Uhr geöffnet ist, dass wir nicht mehr eingelassen wurden.

Nun entschieden wir über Las Lapas nach Frontera hochzufahren, da der Reiseführer uns dort das Restaurant „Candelaria“ anpries. Besichtigten die Kirche „Nuestra Señora de la Candelaria“, die gerade mit Mitteln der Gemeinde, der Inselregierung und des Bischofs renoviert wurde, und deren Kuriosum: Den vom Kirchenschiff getrennten Glockenturm, der den Gipfel des Lavakegels in ihrem Rücken krönt. Direkt neben der Kirche liegt, wie ein Amphitheater, der schönste Campo de Lucha El Hierros.

Im kleinen Restaurant „Candelaria“ aßen wir zu unserer Zufriedenheit das empfohlene Gericht: Carne y Pescado für 10 Euro pro Person. Wasser, Bier und diverse Caféarten rundeten das Mahl ab.

Wir waren ja nun schon gut mit den Örtlichkeiten auf der Insel vertraut und nahmen uns die Besteigung des höchsten Gipfels der Insel, den Malpaso mit 1500 m vor. Da wir wussten, dass der Aufstieg vom Cruz de los Reyes möglich ist, fuhren wir auf Erdpiste dorthin und in knapp einer Stunde haben wir den Gipfel erreicht. Hatten einen Blick auf die „8. Insel“ oder war es doch La Palma?

Wir waren ja nun schon gut mit den Örtlichkeiten auf der Insel vertraut und nahmen uns die Besteigung des höchsten Gipfels der Insel, den Malpaso mit 1500 m vor. Da wir wussten, dass der Aufstieg vom Cruz de los Reyes möglich ist, fuhren wir auf Erdpiste dorthin und in knapp einer Stunde haben wir den Gipfel erreicht. Hatten einen Blick auf die „8. Insel“ oder war es doch La Palma?

Der Berg Malpaso stand einmal im Mittelpunkt eines Volksbegehrens. 1986 votierten die Herreños im Volksentscheid mehrheitlich gegen den Verbleib Spaniens in der Nato. Ein Grund dafür ist sicherlich der Widerstand gegen die zwischenzeitlich auf Eis gelegten Pläne, auf dem Malpaso, eine Nato-Militärbasis einzurichten.

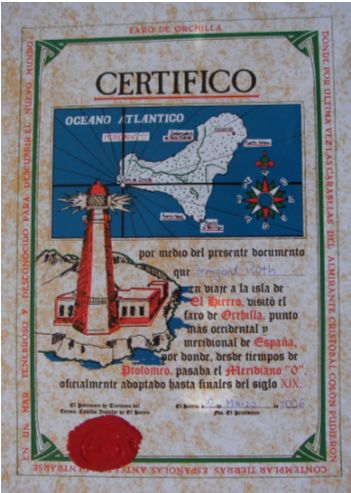

Ende der 1990er Jahre haben sie mit einem kollektiven Aufstand unabsehbare Umweltschäden von ihrer Insel abwenden können. Das spanische Raumfahrtministerium hatte die Herreños auf die Barrikaden getrieben: Es wollte ihnen eine Rakentabschußrampe in die ursprüngliche Landschaft klotzen, um vom stillen Tal am Leuchtturm von Orchilla Satelliten ins All zu feuern. Mit der Ruhe auf El Hierro wäre es vorbei gewesen, die Schallwellen des Rakentendonners hätten nicht nur brütende Vögel vertrieben. Von Evakuierungen während der Starts war die Rede, von möglicherweise großflächigen Vergiftungen bei einem Startunfall. Für die knapp 9000 Herreños war klar: „Lanzadera no“, keine Abschussrampe.

Im Mai 1997 brachten sie die größte Demonstration auf die Beine, die der Archipel bis dahin gesehen hatte: 20.000 Menschen protestierten auf Teneriffa gegen das Großprojekt. Ein knappes Jahr später war es vom Tisch, das kanarische Parlament votierte gegen die Installation der Rampe.

Auch das Verteidigungsministerium hat sich an der andauernden Renitenz der Insulaner schon die Zähne ausgebissen: Auf dem Malpaso möchte es einen riesigen Überwachungsradar samt Militärstation installieren. Der zähe Widerstand des Inselvoks dauert seit den 1980er Jahren ungebrochen an. Doch auch mit der Deklaration zur Reserva Biosfera ist dieses Militärprojekt nicht zu Makulatur geworden. Vielleicht kann das Biosphären-Prädikat in Zukunft helfen, solche Pläne von vornherein abzuschmettern und auch andere unschöne Begehrlichkeiten einzudämmen. Der Bauspekulation, auf den anderen Inseln längst zur Plage geworden, kann inzwischen jedenfalls wirksamer ein Riegel vorgeschoben werden.

Die Herreños können sich gratulieren: Vom belächelten cule del archipielago (Hintern des Archipels), haben sie es zum Zukunftsmodell gebracht.

Das nötigt Respekt ab!

Der Abstieg geht zügig voran und nach einer dreiviertel Stunde waren wir wieder am Wagen. Noch ein Abstecher auf meinen Hinweis hin brachte uns vorbei durch die von Lesesteinmauern gesäumten Weiden der westlichen Meseta de Nisdafe zum 1230 m hoch gelegenen Mirador De Jinama. Vom Restaurant in Frontera sahen wir bereits den Hinweis zum Aufstieg. Den haben wir uns geschenkt und wurden trotzdem mit einem phantastischen Blick – zwar windzerzaust – auf das Valle del Golfo belohnt.

Abstecher auf meinen Hinweis hin brachte uns vorbei durch die von Lesesteinmauern gesäumten Weiden der westlichen Meseta de Nisdafe zum 1230 m hoch gelegenen Mirador De Jinama. Vom Restaurant in Frontera sahen wir bereits den Hinweis zum Aufstieg. Den haben wir uns geschenkt und wurden trotzdem mit einem phantastischen Blick – zwar windzerzaust – auf das Valle del Golfo belohnt.

Eine kleine Kapelle – Eremita de La Caridad – fehlt auch nicht. Zudem ist dies hier wohl der am meisten besuchte Aussichtspunkt der Insel .

Eine kleine Kapelle – Eremita de La Caridad – fehlt auch nicht. Zudem ist dies hier wohl der am meisten besuchte Aussichtspunkt der Insel .

Meine Erinnerung hinsichtlich der Entfernung zum „nahegelegenen“ Mirador de la Peña hatte mich wohl im Stich gelassen. Die Strecke war doch ziemlich lang, aber unverdrossen erreichten wir den Mirador. Das Aussichtsrestaurant ist in phantastischer Lage direkt über dem nordwestlichen Steilabfall zum Golftal gebaut. Die eigenwillige Schönheit der Anlage aus Lavastein, Holz und Glas verrät gleich ihren Schöpfer, den herausragenden Architekten César Manrique (1919 – 1992) au s Lanzarote. Wie so viele einzigartige

s Lanzarote. Wie so viele einzigartige Bauwerke auf seiner Heimatinsel hat er auch dieses perfekt in die Landschaft eingepasst, denn kein Haus solle höher als eine Palme sein. Das Gebäude ist von großen und kleinen Aussichtsterrassen mit Treppen, Holzgeländer und lauschigen Winkeln mit Steinbänken umgeben. Wir nahmen einen Café zu uns und wir waren uns einig: „Morgen wollen wir hier zu Mittag essen.“

Bauwerke auf seiner Heimatinsel hat er auch dieses perfekt in die Landschaft eingepasst, denn kein Haus solle höher als eine Palme sein. Das Gebäude ist von großen und kleinen Aussichtsterrassen mit Treppen, Holzgeländer und lauschigen Winkeln mit Steinbänken umgeben. Wir nahmen einen Café zu uns und wir waren uns einig: „Morgen wollen wir hier zu Mittag essen.“

Die Rückfahrt nach Valverde verging schnell und nach einem Einkauf in „unserem“ Supermarkt waren wir ruck-zuck wieder in La Estaca zurück.

Immerhin betrug unsere Tagesstrecke 137 km.

Da ich gefahren habe, war ich von Hausdiensten befreit und durfte gleich unter die Dusche.

In der Zwischenzeit hatten die drei Mitwanderinnen unser köstliches Abendmahl bereitet: Käse, Hartwurst, Oliven, Brot und Wein!